Müller, Silvia

Taktvoll zum Ziel

Körper, Stimme und Karten – ein Überblick zur Rhythmusvermittlung im Musizierunterricht

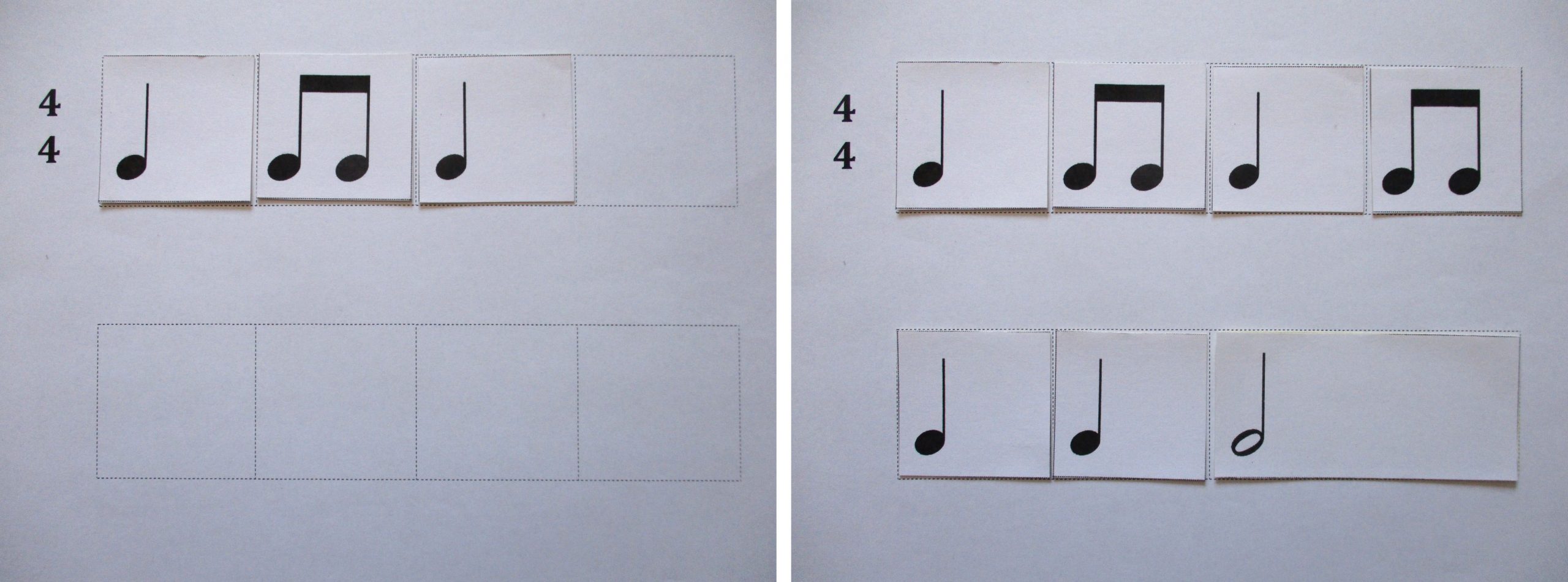

Der „Methodenkoffer“ der Musikpädagogik hält verschiedene Ansätze für Lehrkräfte bereit, um Schülerinnen und Schüler bei einem rhythmisch ebenso präzisen wie sicheren Musizieren zu unterstützen. Vier davon werden hier im Überblick vorgestellt.

Rhythmusschulung stellt im Musizierunterricht oft eine Herausforderung dar; insbesondere deshalb, weil die zeitliche Komponente der Musik betroffen ist. Während es für die Tonhöhe verschiedene, in der Regel instrumentenspezifische Hilfestellungen gibt (Fingersatz, Griffbilder), braucht es für die Zeitkomponente der Musik andere Lernwege. Rhythmus strukturiert den musikalischen zeitlichen Ablauf in kleinen Einheiten. Dafür ist es notwendig, die Verhältnisse verschiedener Notenwerte zueinander zu erfassen und zum Klingen zu bringen. Es bleibt also während des Spiels keine Zeit, um nachzudenken und die richtige Lösung allmählich zu entwickeln. Schon ein Moment des Zögerns oder Nachdenkens verändert die zeitliche Ordnung der Musik.

Dabei ist die Rede hier nicht von spieltechnischen Schwierigkeiten. Wenn diese einer rhythmisch korrekten Umsetzung im Wege stehen, werden Lehrkräfte die jeweils geeigneten Übungen und Vorgehensweisen finden. Vielmehr geht es im Folgenden darum, wie eine Vorstellung von der klingenden, zeitlich geordneten Struktur eines Musikstücks vermittelt und die Entwicklung eines rhythmischen Empfindens unterstützt werden kann. Denn ein solches Verständnis dürfte die Voraussetzung dafür sein, einen Rhythmus korrekt wiederzugeben. Langfristig sollen SchülerInnen zudem lernen, den Rhythmus aus der Abbildung von Notenwerten abzuleiten und die klangliche Vorstellung selbstständig zu entwickeln.

In der Musikpädagogik existieren verschiedene Ansätze, die dazu beitragen, Schülerinnen und Schülern Rhythmus näherzubringen. Diese können in der Regel unabhängig vom jeweiligen Fach bzw. Instrument im Musizierunterricht genutzt werden. Dazu zählen insbesondere die vier im Folgenden vorgestellten Möglichkeiten des körperlichen Erlebens, eines Zugangs über Zählzeiten, der sprachlichen Unterstützung sowie von veranschaulichenden Abbildungen.

Körperliches Erleben von Rhythmen

Im menschlichen Körper und seinen Bewegungsmöglichkeiten sind jedem Menschen von Natur aus rhythmische Elemente gegeben, z. B. der gleichmäßige Puls des Herzschlags und die binäre Unterteilung, die sich beim Gehen auf zwei Beinen ergibt. Wenn von solchen natürlich gegebenen Rhythmen ausgehend Metrum- und Rhythmusempfinden geübt werden, wird dabei die in Lern- und Entwicklungstheorie beschriebene Verbindung von Musik und Körper gestärkt; denn letztlich sind es immer Bewegungen, die Klänge erzeugen.1 Beim Musizieren geht es dann nicht mehr um zufällige oder unbewusst ablaufende Rhythmen, sondern um differenzierte und bewusst gesteuerte Bewegungsabläufe. Dafür kann auf das implizite Wissen bzw. die bestehende Erfahrung mit Bewegungsrhythmen zurückgegriffen werden.2

Erweitert werden kann das körperliche Erleben durch verschiedene Körperklänge (Bodypercussion). Mit Patschen und Klatschen können Bewegungsmuster, die bereits früh im Kindesalter möglich und somit tief im Bewegungsrepertoire verankert sind, genutzt werden.3 In Kombination mit dem Rhythmus des Gehens ist also beispielsweise denkbar, dass ein Klatschen jeweils den ersten Schlag eines Takts in Handlung und Klang erfahrbar macht. Dreier-Takte können beispielsweise durch ein Klatschen und zweimal Patschen auf den Brustkorb klanglich umgesetzt werden. In Fortführung solcher metrischen Übungen erfolgen Unterteilungen hin zu kleineren rhythmischen Einheiten. Schließlich ist denkbar, dass im Körper auf diese Art eine einfache Zweistimmigkeit von Metrum (Gehen) und Rhythmus (Klatschen) entsteht. Auch eine Verlängerung der Bodypercussion-Klänge ist denkbar, wenn z. B. ein Streichen über den Arm auf zwei Schritte ausgedehnt wird. So können Takt und rhythmische Strukturen ganzkörperlich erfahren werden. Das physische Erleben ergänzt die kognitive Verarbeitung.4

1 Dies ist z. B. im Ansatz der Embodied Cognition beschrieben, vgl. Spychiger, Maria: „Lernen. Lernbegriffe“, in: Dartsch, Michael/Knigge, Jens/Niessen, Anne/Platz, Friedrich/Stöger, Christine: Handbuch Musikpädagogik. Grundlagen – Forschung – Diskurse, Münster 2018, S. 165.

2 vgl. Lehmann, Silke: Bewegung und Sprache als Wege zum musikalischen Rhythmus, Osnabrück 2007, S. 163.

3 vgl. ebd., S. 166.

4 vgl. Busch, Barbara/Metzger, Barbara: „Inhalte des Instrumentalunterrichts“, in: Busch, Barbara (Hg.): Grundwissen Instrumentalpädagogik. Ein Wegweiser für Studium und Beruf, Wiesbaden 22016, S. 238 f.

Lesen Sie weiter in Ausgabe 6/2025.