Müller-Spitzer, Carolin

Musiker – Musikerin – Musiker*innen?

Linguistisches Hintergrundwissen zum Thema geschlechtergerechte Sprache

Blindvorspiele können zu einer höheren Frauenquote in Orchestern führen, weil der visuelle Eindruck ungewollt doch eine Rolle bei der Beurteilung der musikalischen Qualität spielt.1 Aber wie ist es mit der Sprache? Ist das sogenannte generische Maskulinum wirklich die neutrale Folie, um alle Menschen gleichermaßen gut anzusprechen? Oder spricht doch vieles für eine weitergehende geschlechtergerechte Sprache? Was weiß die sprachwissenschaftliche Forschung dazu?

Um das Thema Gendern oder geschlechtergerechte Sprache hat sich eine hitzige gesellschaftliche Debatte entwickelt. Allerdings erschöpft sich die Diskussion leicht in Pro- und Kontra-Positionen, dabei gibt es eine ganze Bandbreite von Aspekten rund um das Thema „geschlechtergerechte Sprache“ zu betrachten, die eine differenziertere Diskussion ermöglichen können. Ziel dieses Beitrags ist es, einige dieser Aspekte knapp und möglichst verständlich in die Debatte einzubringen.2

Genus und Sexus

Das Deutsche hat bekanntlich drei grammatische Genera: Maskulinum, Femininum und Neutrum. Das Genussystem im Deutschen wird daher auch den geschlechtsspezifischen Genussystemen zugeordnet.3 Andere Sprachen, z. B. die meisten romanischen Sprachen wie Französisch oder Spanisch, unterscheiden zwei Genera. Genauso gibt es Sprachen wie das Finnische oder Türkische, die gar kein Genussystem aufweisen. Das Genussystem im Deutschen folgt bestimmten Regularitäten, die – vereinfacht gesagt – teilweise aus der Morphologie (Wortgestalt) und teilweise aus der Semantik (Wortbedeutung) abzuleiten sind. Beispielsweise sind alle Verniedlichungen (sog. Diminutiva) Neutrum, z. B. der Mann/das Männchen, die Frau/ das Frauchen. Dies ist ein Beispiel für eine morphologische Regel.

Im Bereich der natürlichen Personen ist es in der Regel so, dass männliche Personen auch mit einem maskulinen Nomen bezeichnet werden, andersherum ist eine Personenbezeichnung für eine weibliche Person in der Regel ein Femininum (der Mann, der Vater, der Arzt vs. die Frau, die Mutter, die Ärztin). Dies sind Regeln, die mit der Bedeutung der Wörter zusammenhängen. Dass diese Genus-Sexus-Kongruenz, das heißt die Verwendung des grammatischen Geschlechts zur Kennzeichnung der Geschlechtsidentität der bezeichneten Person, (nur) bei Personenbezeichnungen in vielen geschlechtsspezifischen Sprachen vorzufinden ist, liegt vermutlich daran, dass Menschen sich nun einmal für das Geschlecht ihrer Mitmenschen interessieren.4 Bei Personenbezeichnungen gibt es demnach oftmals eine Verbindung von Genus und Sexus.5

Das sogenannte generische Maskulinum

Dreh- und Angelpunkt der Auseinandersetzung um geschlechtergerechte Sprache ist das sogenannte generische oder geschlechtsübergreifende Maskulinum. Dies bezeichnet den Sprachgebrauch, dass maskuline Bezeichnungen für alle Personen gelten, das heißt dass z. B. Schüler eine neutrale Bezeichnung für Schüler*innen jeglichen Geschlechts sei.6 Ein häufig genanntes Schlagwort dabei lautet: Genus ist nicht gleich Sexus. Dass damit der Kern des Problems bei Personenbezeichnungen nicht getroffen wird, wurde bereits deutlich gemacht. Außerdem ist es nicht so, dass das sogenannte generische Maskulinum schon immer die Standardverwendung war. So fasst z. B. Johann Christoph Gottsched in seiner Grundlegung einer deutschen Sprachkunst aus dem Jahr 1748 zusammen, dass „Wörter, die männliche Namen, Ämter, Würden oder Verrichtungen bedeuten, […] auch männliches Geschlechts“ sind, dass aber „Namen und Benennungen, Ämter und Titel, Würden und Verrichtungen des Frauenvolkes […] weibliches Geschlechtes“ sind, z. B. „Kaiserin, Königinn, Herzoginn […] Feldmarschallinn, Oberstinn, Hauptmännin, Hofräthinn, Doctorinn“.7

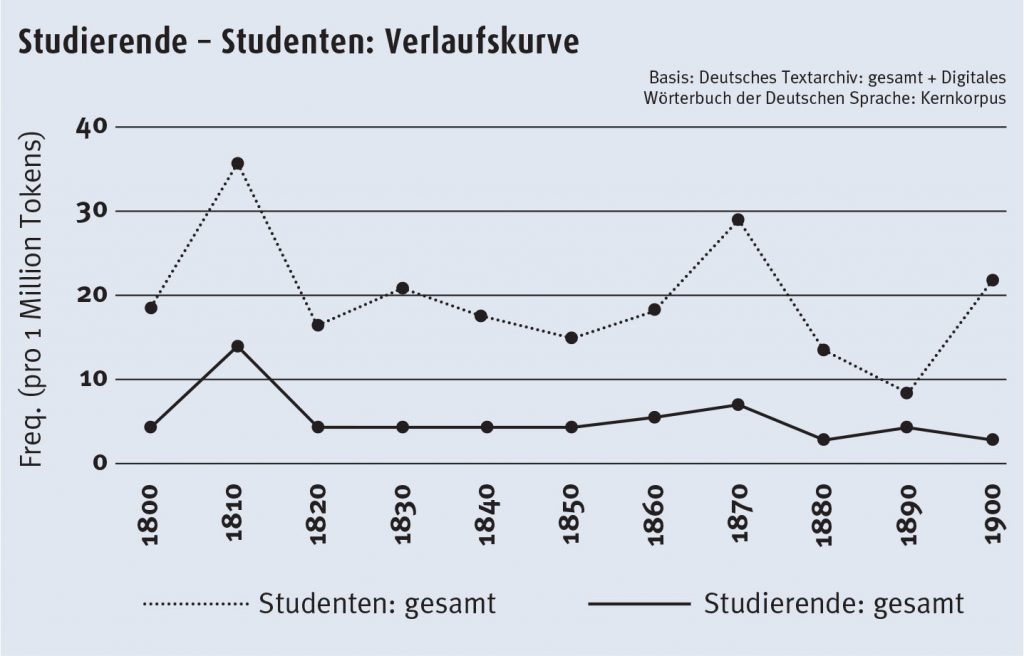

Auch das heute viel diskutierte Wort „Studierende“ ist schon viel länger im deutschen Sprachgebrauch vorhanden, als viele denken (vgl. Abb. 1 und 2).

Trotzdem wird das generische Maskulinum insbesondere von Gegner*innen der geschlechtergerechten Sprache als der natürlichere Sprachgebrauch dargestellt.8 Dabei sind es zunächst einmal die etablierten gewohnten Formen, keine durch das Sprachsystem vorgegebenen Regeln. In früheren Zeiten stellte sich die Frage auch gar nicht: Im öffentlichen Raum, in Bürgerversammlungen, in politischen Diskussionen wurden vor allem Männer adressiert. Ende des 19. Jahrhunderts, als Frauen langsam in gesellschaftliche Rollen gelangten, die davor nur Männern vorbehalten waren, wurde besonderer Wert darauf gelegt, sie auch explizit mit einer weiblichen Form zu bezeichnen (wie z. B. Lehrerin), um sie deutlicher von Männern abzugrenzen. Erst in der Nachkriegszeit, als Frauen in immer mehr Bereichen eine Rolle spielten, wurde das Mitmeinen, das heißt die grammatisch männliche Bezeichnung für alle, unter der sich Frauen dann mitgemeint fühlen sollen, der übliche Sprachgebrauch.9

Empirische Studien

Die feministische Linguistik10 kritisiert schon seit den 1970er Jahren diesen Sprachgebrauch. Die Schwierigkeit ist allerdings, dass Sprachverstehen, also die mentalen Prozesse, wenn sprachlicher Input verarbeitet wird, in der Regel kein bewusster Prozess ist. Wenn mir jemand sagt: „Bei uns in der Nachbarschaft wird eine kleine Katze vermisst“, mache ich mir in der Regel keine expliziten Gedanken, an welche Art von Katze ich dabei denke: an eine schwarze, eine getigerte, eine mit kurzem oder langem Fell? Genauso denke ich nicht explizit darüber nach, ob ich in dem Satz: „Die Musiker haben in der Corona-Krise besonders schwierige Arbeitsbedingungen“ nur an männliche oder an alle Musiker*innen denke. Deshalb ist die explizite Frage an Frauen nach dem „Mitmeinen“ (wenn z. B. Musikerinnen gefragt werden: „Fühlen Sie sich mitgemeint, wenn Sie als ,Musiker‘ angesprochen werden?“) nicht unbedingt ein vielversprechender Ausgangspunkt, von dem aus man untersuchen kann, ob das generische Maskulinum auch wirklich das ihm nachgesagte geschlechtsübergreifende Potenzial hat. Es gibt geschickter aufgebaute empirische Studien, in denen man versucht, einen Blick auf die Verarbeitung geschlechtsübergreifender Maskulina zu gewinnen.

Zahlreiche solcher empirischen Studien weisen darauf hin, dass grammatisch maskuline Personenbezeichnungen im Sprachverständnis oft nicht neutral verstanden, sondern eher auf männliche Personen bezogen werden. Beispiel: In einer Studie wurde diese Forschungsfrage über Satzfortsetzungen untersucht.11 Die Proband*innen bekamen verschiedene Sätze, in denen eine Personenbezeichnung im generischen Maskulinum formuliert war, z. B.: „Die Sozialarbeiter liefen durch den Bahnhof.“ Im Anschluss bekamen sie einen zweiten Satz, bei dem sie angeben sollten, ob der zweite Satz eine sinnvolle Fortsetzung des ersten ist, z. B.: „Wegen der schönen Wetterprognose trugen mehrere der Frauen keine Jacke.“ Gemessen wurde dann die Zeit, bevor die Proband*innen „ja“ drückten. Es zeigte sich in dieser Studie, dass in der deutschsprachigen Version des Experiments unabhängig von der stereotypen Berufsvorstellung (z. B. Kosmetik und Krankenpflege eher weiblich) die Proband*innen für die Satzfortsetzungen mit weiblichen Personen länger brauchten als für die, in die Männer eingesetzt wurden.

Im Englischen dagegen zeigte sich nur ein Effekt der stereotypen Vorstellungen über Berufe, das heißt dass die Versuchspersonen länger für die Beantwortung der Frage brauchten, wenn das Geschlecht im zweiten Satz nicht der stereotypen Vorstellung des im ersten Satz genannten Berufs entsprach. Dies bringt die Autor*innen der Studie zu dem Schluss, dass Personenbezeichnungen im generischen Maskulinum im Deutschen auch im Plural nicht geschlechtsübergreifend interpretiert werden, sondern dass das grammatische Geschlecht die stereotype Vorstellung überlagert. Ähnliche Erklärungsansätze verfolgen eine Vielzahl anderer Studien.12

1 vgl. Iris Bohnet: What works, München 2017, S. 9 f. und Claudia Goldin/Cecilia Rouse: „Orchestrating Impartiality: The Impact of ‚Blind‘ Auditions on Female Musicians“, in: American Economic Review, Band 90, Nr. 4 (2000), S. 715-741, https://doi.org/10.1257/ aer.90.4.715 (Stand: 23.2.2022).

2 Ein vergleichbarer Beitrag zum Thema ist in der Zeitschrift Sprachreport, Jg. 37, Heft 2 (2021) sowie in Der Deutschunterricht, Jg. 73, Heft 3 (2021) erschienen.

3 Greville G. Corbett: „Sex-based and non-sex-based gender systems“, in: Matthew S. Dryer/Martin Haspelmath (Hg.): The world atlas of language structures online, Leipzig 2013, https://wals.info/chapter/31 (Stand: 23.2.2022).

4 vgl. ebd.

5 vgl. z. B. Andreas Klein: „Wohin mit Epikoina? – Überlegungen zur Grammatik und Pragmatik geschlechtsindefiniter Personenbezeichnungen“, in: Gabriele Diewald/Damaris Nübling (Hg.): Genus, Sexus, Gender – Neue Forschungen und empirische Studien zu Geschlecht im Deutschen, Berlin (erscheint 2022).

6 vgl. z. B. Peter Eisenberg: „Die Vermeidung sprachlicher Diskriminierung im Deutschen“, in: Muttersprache, Jg. 130, Heft 1 (2020), S. 3-16 und Peter Eisenberg: „Gender-Sprache im Duden: Unter dem Muff von hundert Jahren“, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 8.1.2021.

7 Johann Christoph Gottsched: Grundlegung einer deutschen Sprachkunst, Leipzig 1748, S. 161 und S. 167 (Hervorheb. im Orig.), http://mdz-nbn-resolving.de/ urn:nbn:de: bvb:12-bsb10583647-6 (Stand: 23.2.2022); vgl. auch Ursula Doleschal: „Das generische Maskulinum im Deutschen. Ein historischer Spaziergang durch die deutsche Grammatikschreibung von der Renaissance bis zur Postmoderne“, in: Linguistik Online, Band 11, Nr. 2 (2002), S. 39-69, https://doi.org/10.13092/lo.11.915 (Stand: 23.2.2022).

8 Bernward Loheide: „Kritik an Gender-Sprache: Abenteuerliche Duden-Kreationen“, in: Der Spiegel, 14.2.2021, www.spiegel.de/kultur/kritik-an-gender-sprache-abenteuerliche-duden-kreationen-a-846e042d-dfa9-4077-a16d-9adb2f258322 (Stand: 23.2.2022).

9 vgl. Doleschal 2002.

10 vgl. Luise F. Pusch: Das Deutsche als Männersprache, Frankfurt am Main 1984 oder Senta Trömel-Plötz: Vatersprache, Mutterland: Beobachtungen zu Sprache und Politik. 2., überarbeitete Auflage, München 1993.

11 vgl. Pascal Mark Gygax/Ute Gabriel/Oriane Sarrasin/Jane Oakhill/Alan Garnham: „Generically intended, but specifically interpreted: when beauticians, musicians and mechanics are all men“, in: Language and Cognitive Processes, Band 23, Nr. 3 (2008), S. 464-485.

12 vgl. Helga Kotthoff/Damaris Nübling: Genderlinguistik: Eine Einführung in Sprache, Gespräch und Geschlecht, Tübingen 2018, S. 91-127.

Lesen Sie weiter in Ausgabe 2/2022.